糖尿病による視覚障害を防ぐには、早期の眼科受診が欠かせません。しかし、多くの患者が受診のタイミングを逃しているのが現状です。本記事では、「Community pharmacist‑led educational intervention to recommend ophthalmology visits for patients with diabetes: a cluster randomized controlled trial」の研究結果をもとに、薬局薬剤師による教育的介入の効果をわかりやすくまとめました。あわせて、行動変容支援やAIの活用による今後の可能性についてもご紹介します。

糖尿病患者への眼科受診促進が求められる背景

糖尿病網膜症のリスクと現状

糖尿病は、網膜症をはじめとする視覚障害の大きなリスク因子です。特に網膜症は進行するまで自覚症状が少なく、気づかないうちに視力を失うことがあります。早期の眼科受診と継続的なフォローが不可欠です。

日本における眼科受診率の課題

国内では糖尿病患者の多くが定期的な眼科受診を受けていない現状があります。診療のタイミングを逃したり、症状がないことから受診を先送りにするケースも少なくありません。こうした状況が、重症化のリスクを高めています。

薬局薬剤師が果たすべき役割とは

地域薬局は、患者の日常に最も近い医療拠点です。薬剤師は処方薬の提供にとどまらず、生活習慣や受診の重要性を伝える立場として、健康行動を後押しする役割が期待されています。

RCT研究紹介:「薬剤師による教育的介入」の実証内容

研究の目的と背景

本研究では、薬局薬剤師による教育的アプローチが糖尿病患者の眼科受診行動に影響を与えるかを検証しました。重症化予防の観点から、薬剤師による啓発の有効性を科学的に評価するために、無作為化比較試験(RCT)が採用されました。

実施方法と対象者の概要

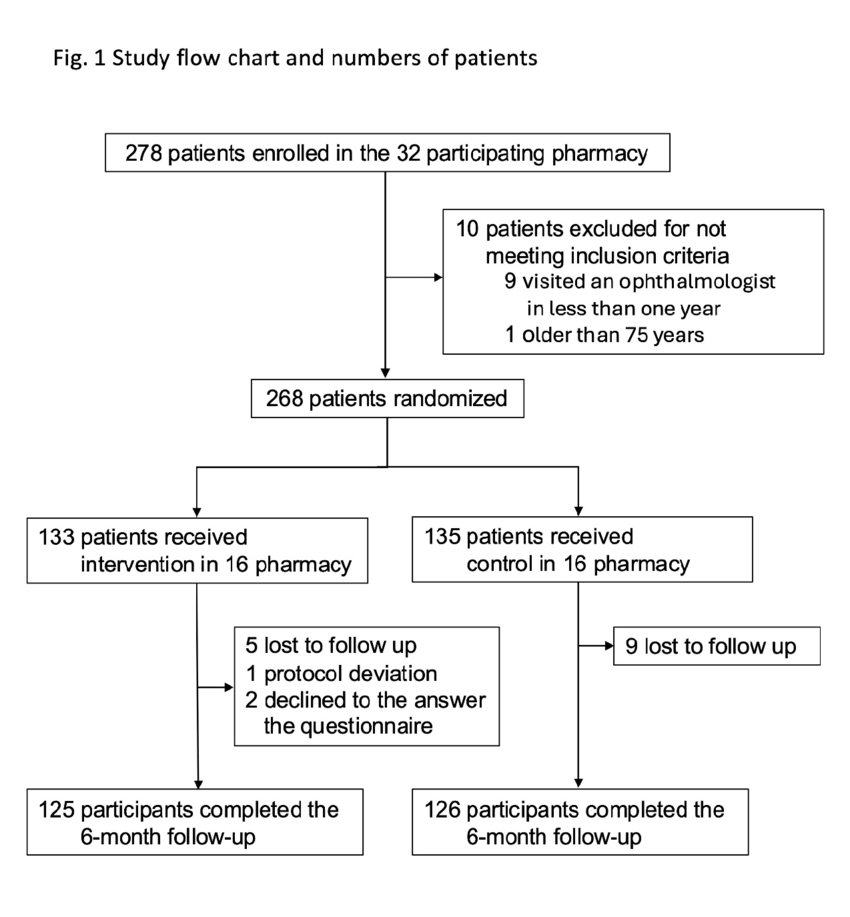

研究は日本国内32薬局で実施され、糖尿病患者268名が対象となりました。75歳以上や過去1年以内に眼科を受診していた患者は除外され、133名が介入群、135名が対照群に割り振られました。調査期間は2023年2月から2024年4月です。

教育的介入の具体的な内容

介入群の患者には、薬剤師が糖尿病網膜症に関する教育パンフレットを配布し、眼科受診の重要性を口頭で説明しました。受診を促す具体的な行動喚起が加えられた点が特徴です。

得られた結果とその考察

6カ月後の追跡調査では、介入群・対照群のいずれにおいても受診率に統計的な差は見られませんでした。HbA1cの数値など糖尿病管理指標にも有意差はなく、単独の教育介入による行動変化には限界が示されました。

有意差が見られなかった理由

パンフレットや一度の説明だけでは、行動変容を起こすには力不足だったと考えられます。患者の意思決定やモチベーションに対する深い支援が必要とされます。

研究の限界と課題

本研究では、介入内容が限定的であり、継続的な支援や個別化アプローチが不足していました。追跡不能の患者も一定数存在し、結果への影響も考慮する必要があります。

出典:Ogawa et al. (2025), “Study flow chart and numbers of patients” Fig. 1, CC BY‑NC‑ND 4.0, researchgate.netより

研究から見えた薬剤師の新たな役割

健康ゲートキーパーとしての行動変容支援

薬剤師は、日々の服薬支援だけでなく、患者が自身の健康リスクに気づき、受診や生活改善に踏み出すための伴走者となる必要があります。情報提供を超えた“気づきの支援”が求められています。

行動科学に基づくアプローチ設計

パンフレットを渡すだけではなく、患者の性格や価値観に応じた対話や声かけが不可欠です。行動経済学的な視点を取り入れた設計が、受診促進の鍵となります。

地域連携と在宅支援の推進

診療を受けづらい高齢者や独居患者に対して、薬局が中心となって他職種と連携する体制も重要です。地域包括ケアの一環として、薬剤師の役割はますます広がっています。

AI導入で変わる眼科受診促進のアプローチ

高リスク患者の自動抽出と優先対応

電子薬歴や健診データをもとに、AIが眼科受診歴のない高リスク患者を特定し、薬剤師へ通知する仕組みが実用化されつつあります。限られた資源の中で、優先度の高い支援が可能になります。

パーソナライズされた情報提供の可能性

患者の年齢や生活習慣に応じて、AIが個別に最適化した説明文や声かけを提案できます。これにより、患者の共感を得やすい伝え方が可能になります。

継続的なフォローアップとリマインダー機能

受診勧奨後のフォローは、チャットボットやSMSを使ったリマインダー送信で補うことができます。薬剤師の負担を減らしつつ、継続的な行動支援が実現します。

会話分析によるニーズの可視化

日々の会話の中から患者の不安や受診に対する抵抗感をAIが解析し、薬剤師が対応を柔軟に変える手がかりになります。言葉にしにくい本音の拾い上げにも役立ちます。

多面的アプローチによる受診率向上への期待

教育×AI×連携の統合モデル

教育的介入だけでなく、AIの分析力、多職種との連携を組み合わせた複合的な支援モデルが、今後の受診促進には必要です。薬剤師はその中核を担う存在となります。

受診を後押しする環境づくり

患者が安心して受診できるよう、薬局内での相談体制や紹介制度の整備も求められます。心理的な障壁を取り除く工夫が効果を発揮します。

今後の実装と研究への展望

今後は実証的な研究を通じて、多面的介入の有効性を検証しながら、現場での実装を進めていくことが期待されます。薬剤師の介入が、糖尿病患者の視力を守る鍵になる日も遠くありません。

※安全な活用のためのガイドライン(厚労省・経産省より)2025.7.14現在

・個人情報は入力しない(特定個人が識別されないよう加工する)

・医療データは可能な限り匿名加工情報として利用

・AI提供事業者がどこにデータを保管し、再学習に使うのかを確認

・内部規定(情報セキュリティポリシー)と整合性を保つこと

本記事では、薬局業務の効率化につながるAI活用の具体例をご紹介していますが、あわせて忘れてはならないのが「個人情報の取り扱い」です。

前回の記事でも触れたように、AIを活用する際には、患者さんの名前や病歴など、個人を特定できる情報を安易に入力しないことが大切です。

医療従事者として、情報の安全性には常に配慮しながら、便利なツールを上手に活用していきましょう。

※本記事は、AIを活用して公開情報をもとに要点を整理・構成した内容です。元の論文を直接精読したものではないため、正確な学術情報としてではなく、参考情報のひとつとしてご覧いただければ幸いです。