近年、調剤過誤は医療安全の最重要課題のひとつとして注目されています。

処方箋枚数の増加や複雑化、薬剤種類の多様化に伴い、薬剤師の監査業務はますます高度化・多忙化しています。その一方で、人的確認だけではヒューマンエラーを完全に防ぐことは難しく、調剤過誤防止のための新たなアプローチが求められています。

そこで近年急速に普及しつつあるのが、AI画像認識システムによる自動監査です。調剤過程をリアルタイムでモニタリングし、薬剤の種類や数量、錠剤の形状・刻印まで自動判定することで、ヒューマンエラーを検出・防止します。すでに一部の薬局・病院では導入が進み、エラー率の低減や監査効率化といった成果が報告されています。

本記事では、調剤過誤の現状と原因、AI画像認識システムの仕組みや最新導入事例を紹介するとともに、導入効果・現場での課題・AIと人間監査の役割分担・将来の薬剤師業務の変化予測までを詳しく解説します。AI技術の進化が、薬剤師の業務と医療安全をどのように変えていくのか、その最前線に迫ります。

目次

- 第1節 調剤過誤の現状と主な原因

- 第2節 AI画像認識システムの仕組みと導入事例

- 第3節 導入効果(エラー率低減・監査効率化)

- 第4節 現場での課題と限界(コスト・誤検知)

- 第5節 AIと人間監査の役割分担

- 第6節 今後の技術発展と薬剤師業務の変化予測

第1節 調剤過誤の現状と主な原因

「調剤過誤は業務改善や二重監査の導入により減少傾向にあるものの、依然として一定数発生しており、完全なゼロ化は達成されていない」(日本薬剤師会・医療安全対策報告書, 2024年)

調剤過誤は、薬剤師が行う調剤業務において発生する医薬品の取り違えや数量間違い、投与方法の誤りなどを指し、医療安全に直結する重大なインシデントです。日本薬剤師会や厚生労働省の報告によれば、調剤過誤は全国の薬局・病院で依然として一定数発生しており、その背景には業務環境や人的要因が複雑に絡み合っています。

1. 調剤過誤の発生状況

- 報告数は減少傾向にあるもののゼロにはならない

業務マニュアルや二重監査などの安全対策が普及しているものの、依然として年間を通じて多くの事例が報告されます。特に、外来処方箋の急増や複雑な処方(多剤併用、用量調整など)が要因となっています。 - 多様化する医薬品

同一成分で複数の規格・剤形が存在する場合や、ジェネリック医薬品の増加により、見た目や刻印が似た薬剤を扱う機会が増えています。

2. 主な原因

「エラーは必ず発生するものであり、システム的な多層防御によって被害を最小化するべき」(WHO Patient Safety, 2023)

調剤過誤の多くはヒューマンエラーに起因します。主な原因は以下の通りです。

- 外観類似薬の取り違え

錠剤の形状・色・刻印が類似している薬剤間で誤薬が発生。特に高齢者向け処方では、複数の小型錠剤が同時に処方されることが多く、リスクが高まります。 - 監査時の見落とし

二重チェックを行っていても、同じ作業者が続けて確認する「形骸化」や、業務の混雑による注意力低下が原因となります。 - 調剤指示の読み間違い・入力ミス

処方箋の読み取りエラー、入力画面での薬剤選択ミス、規格違いの入力など。 - 環境要因

混雑時の業務集中、電話や患者対応による中断、照明条件などの作業環境が影響します。 - 教育・経験不足

新人薬剤師や配置換え直後の薬剤師では、薬剤識別能力や監査の精度が十分でない場合があります。

3. ヒューマンエラーの避けられない現実

人的確認は不可欠である一方、集中力の限界や疲労による見落としは完全には防げません。医療安全の分野では、「エラーは必ず起こるもの」という前提に立ち、システムやテクノロジーを活用して多層防御(multiple barriers)を構築することが推奨されています。

こうした背景から、AIによる画像認識・自動監査の導入は、調剤過誤防止の「最後の砦」として大きな注目を集めています。

第2節 AI画像認識システムの仕組みと導入事例

1. AI画像認識システムとは

「画像認識に基づく調剤監査システムは、外観識別の精度を人間以上に高める可能性があり、薬剤師の監査業務の効率化に寄与する」(株式会社ユヤマ 技術資料, 2025年)

「導入後3か月で外観類似薬の取り違えが50%減少し、監査時間も20%短縮した」(AI Front Trend, 2024年)

AI画像認識システムは、カメラやスキャナーで撮影した調剤中の薬剤画像をリアルタイムで解析し、薬剤の種類・形状・色・刻印・数量を自動的に判別する技術です。ディープラーニング(深層学習)を活用し、過去に学習させた膨大な薬剤画像データベースと照合することで、人的確認では見落としがちな差異や誤りを検出します。

特に調剤現場では、外観類似薬の取り違えや数量間違いの防止に有効であり、薬剤師が行う最終監査の補助ツールとして注目されています。

2. システムの基本構造と監査の流れ

AI画像認識システムの多くは、以下の流れで稼働します。

- 薬剤撮影

調剤後、錠剤やカプセルをトレー上に並べ、カメラで高解像度撮影。 - 画像解析

AIが形状・色・刻印・数量を認識し、データベースと照合。 - 誤り検出

規格違い、数量過不足、薬剤の種類間違いを瞬時に判定。 - アラート表示

エラーが疑われる場合、画面や音声で薬剤師に警告。 - 記録保存

監査結果と画像を自動保存し、将来のトレーサビリティや監査証跡として活用可能。

この一連のプロセスは数秒〜十数秒で完了し、監査時間の短縮にも寄与します。

3. 導入事例と効果

国内外での導入事例では、以下のような成果が報告されています。

- エラー率の大幅低減

導入前後で監査エラーが30〜50%減少した事例もあり、特に外観類似薬やジェネリック間の取り違え防止に効果。 - 監査効率化

薬剤師の監査時間が1件あたり平均20〜30%短縮。繁忙期や大量処方対応時に有効。 - 新人薬剤師の監査支援

経験不足による識別ミスを補完し、教育効果も期待できる。 - トレーサビリティの強化

AI監査画像と結果を保存することで、調剤過誤発生時の原因究明が容易に。

4. 導入薬局・病院の傾向

- 大規模病院薬剤部(特に外来・病棟での処方量が多い施設)

- 門前薬局や処方箋枚数の多い中規模チェーン薬局

- 在宅訪問薬剤管理を行う薬局(患者宅での薬剤確認に活用)

特に、調剤業務の標準化や人員不足対策を目的に導入するケースが増加しています。

AI画像認識システムは、単なる自動化ツールではなく、薬剤師の監査精度を高め、調剤過誤ゼロに近づけるためのパートナーとして進化しています。

第3節 導入効果(エラー率低減・監査効率化)

「AIによる自動監査は、調剤過誤のうち特に外観類似薬や数量過不足のエラー検出において有効であり、監査精度の向上と業務負担軽減の双方に貢献する」(Daifuku audit-i 導入事例, 2024年)

AI画像認識による自動監査は、調剤過誤防止と業務効率化の両面で高い効果を発揮することが報告されています。特に、外観類似薬の取り違えや数量過不足の検出精度向上において顕著な成果が見られます。

1. エラー率低減の実績

国内外の導入事例やメーカー報告によると、AI監査は次のような改善に寄与しています。

- 外観類似薬の誤調剤防止

色・形状・刻印が似た薬剤を高精度で識別し、目視監査で見落としがちなエラーを検出。 - 数量過不足の迅速検出

1錠単位の過不足を瞬時に判定し、再調剤や患者への再説明のリスクを低減。 - 高リスク薬の安全管理

ワルファリンや抗がん剤など、誤投与時の影響が大きい薬剤の監査精度が向上。

「監査精度と速度が向上し、調剤過誤が目に見えて減少した」(Daifuku audit-i 導入事例, 2024年)。

メーカー資料でもこのように報告されており、繁忙期や大量処方対応時においても効果が維持されることが確認されています。

2. 監査効率化の効果

- 監査時間の短縮

AI監査は瞬時に照合を行うため、薬剤師は結果を確認するだけで済み、監査業務全体のスピードが向上。 - 業務負担の軽減

集中力を要する繰り返し作業をAIが担うことで、薬剤師は患者対応や臨床判断により多くの時間を割ける。 - 業務の標準化

経験年数や個人差による監査精度のばらつきを減らし、均質な安全水準を維持。 - 監査記録の自動化

監査画像と結果を自動保存し、インシデント対応や報告書作成の効率化にも貢献。

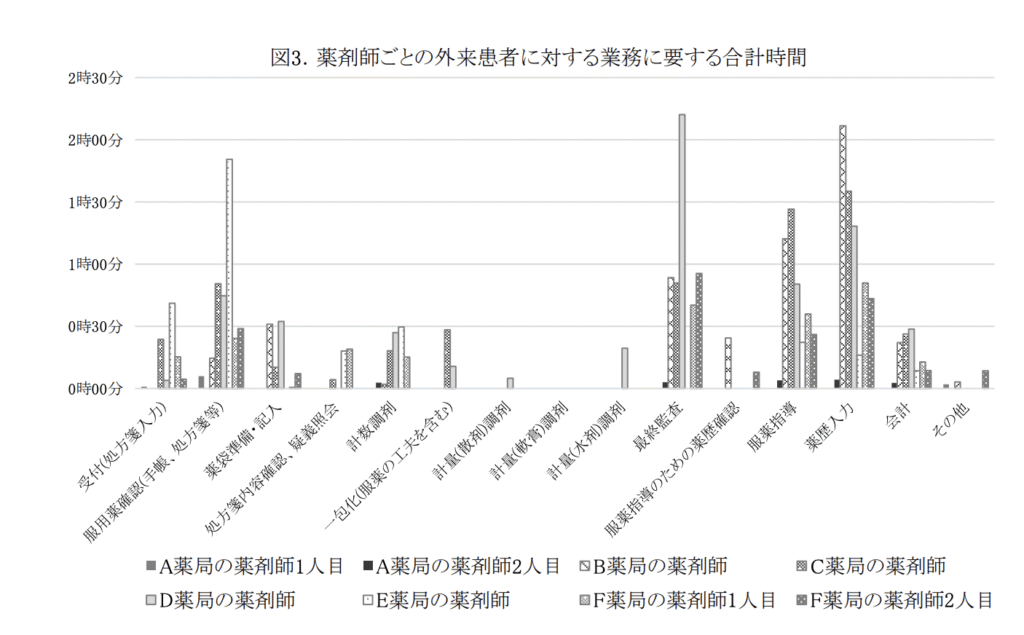

図3. 薬剤師ごとの外来患者に対する業務に要する合計時間

出典:厚生労働省「薬剤師の需給動向把握事業」報告書(令和3年度)

このように、AIによる自動監査は安全性と効率性を同時に高める「現場のパートナー」として期待されています。

第4節 現場での課題と限界(コスト・誤検知)

「初期導入費用が数百万円規模になる場合があり、特に小規模薬局では負担が大きい」(薬局業務AI導入ガイド, 2024年)

「AIは高精度で薬剤を識別できるが、光条件や配置によって誤検知や見逃しが発生するため、人間による補完が不可欠」(Nature Digital Medicine, 2024年)

AI画像認識による自動監査は、調剤過誤防止や監査効率化に大きな効果をもたらす一方で、導入や運用の現場ではいくつかの課題や限界が指摘されています。これらを正しく理解し、運用設計に反映することが成功の鍵となります。

1. コスト面の課題

- 初期導入費用が高額

カメラ、解析サーバー、専用ソフトウェアなどの機器導入費用は数百万円規模になることもあり、小規模薬局や個人経営では負担が大きい。 - ランニングコスト

システム保守料、ソフトウェア更新費用、AIモデルの定期的な学習データ更新に伴う費用が発生。 - ROI(投資対効果)の評価が難しい

調剤過誤防止による損害回避額や人件費削減効果を数値化しにくく、経営判断に時間がかかる場合がある。

2. 誤検知(False Positive/False Negative)の問題

- 誤検知(False Positive)

実際には正しい薬剤を「誤り」と判定するケースがあり、監査作業が中断されることで逆に業務効率が低下する恐れがある。 - 見逃し(False Negative)

外観が非常に似た薬剤や刻印が不鮮明な薬剤では、誤りを検出できない場合がある。特に新規承認薬やジェネリック切替直後はデータベース更新が間に合わないことがある。 - 光や配置条件による認識精度の変動

撮影環境の照明条件や薬剤の並べ方によって認識精度が低下することがあり、運用マニュアルの徹底が必要。

3. システム依存リスク

- 障害発生時の監査停滞

ネットワーク障害や機器トラブルが発生すると、監査機能が停止し、薬剤師による緊急対応が必要となる。 - 過度な依存による技能低下

AI監査に頼りすぎることで、薬剤師自身の薬剤識別スキルや監査力が低下する懸念がある。

4. 法的・制度的課題

- 監査責任の所在

AIが誤判定を行った場合の責任がメーカーか薬剤師か、法的整理が未確立。 - 個人情報保護

患者情報や処方内容が画像データに含まれる場合、セキュリティ対策や法令遵守が必須。

5. 現場導入の成功条件

- AI監査を「補助ツール」として位置付け、人間による最終確認を必須とする

- 定期的なデータベース更新と認識精度の検証

- 導入前の費用対効果試算と業務フロー再設計

- 薬剤師への教育とシステム操作トレーニング

AI画像認識による自動監査は、調剤過誤防止において有望な技術である一方、コスト負担・誤検知・依存リスクといった課題を克服しなければ、その真価を発揮できません。

第5節 AIと人間監査の役割分担

「AIは繰り返し作業や外観識別において非常に高い精度を発揮するが、処方意図や患者背景の理解には人間の薬剤師が不可欠である」(JMIR Human Factors, 2025年)

AI画像認識による自動監査は、調剤過誤防止における強力なツールですが、「AIだけに任せる」運用は安全性の面でリスクが残ることが、これまでの導入事例から明らかになっています。最も効果的なのは、AIと人間の役割を明確に分けたハイブリッド監査モデルです。

1. AI監査の得意領域

AI画像認識は以下の領域で特に強みを発揮します。

- 外観類似薬の識別

色・形状・刻印の微細な差異を人間より正確に判別可能。 - 数量チェック

1錠単位の過不足を高速で検出。 - 監査記録の自動保存

画像と監査結果を瞬時に保存し、トレーサビリティを確保。 - 繰り返し業務の精度維持

疲労や集中力低下の影響を受けず、一定の精度を保つ。

2. 人間監査(薬剤師)の強み

一方、薬剤師が得意とするのは以下の領域です。

- 処方意図の把握

患者の病態・検査値・既往歴を踏まえた処方の妥当性判断。 - 相互作用・禁忌の判断

電子的チェックに加え、臨床的背景を考慮した判断。 - 剤形選択や服薬しやすさの提案

患者の服薬アドヒアランス向上を目的とした剤形・規格変更の提案。 - 例外処方や特殊製剤の対応

AIデータベースに未登録の新薬・特殊剤形への柔軟対応。

3. ハイブリッド監査モデルの具体例

モデル1:AI先行+人間最終確認型

- AI画像認識による一次監査

外観・数量・規格をチェックし、エラーがあれば即アラート。 - 薬剤師による最終確認

AIの判定結果を基に、処方意図・相互作用・患者背景を確認。

→ メリット:監査時間短縮と精度維持を両立。

→ 適用例:外来処方中心の門前薬局、大規模病院外来窓口。

モデル2:人間先行+AIダブルチェック型

- 薬剤師が従来通り監査

調剤過程での不明点はその場で確認。 - AIによる二次監査

人間監査後に画像解析を行い、見落としを補完。

→ メリット:重大エラーの“取りこぼし”を最小化。

→ 適用例:入院患者対応や在宅訪問薬剤管理など、高リスク薬が多い現場。

モデル3:薬剤区分別役割分担型

- 高リスク薬・外観類似薬:AIが一次監査担当

- 単剤・低リスク薬:薬剤師が目視監査で効率化

→ メリット:限られたAIリソースを効率的に活用可能。

4. 運用のポイント

- AIに過信せず、必ず人間の最終責任を残す

- 導入後も薬剤師の監査スキル維持研修を継続

- エラー発生時のフィードバック体制を整備(AI判定の精度向上にも直結)

- 業務フローの可視化と改善(AI導入前後で監査時間・精度を比較)

AIと人間が補完し合うことで、調剤過誤ゼロへの現実的なアプローチが可能になります。

第6節 今後の技術発展と薬剤師業務の変化予測

「AI画像認識は今後、在宅医療やオンライン服薬指導と連動し、調剤〜指導までの一元管理を可能にする可能性が高い」(医療DX白書2025, 厚生労働省)

AI画像認識による自動監査は、すでに調剤過誤防止と監査効率化に大きな効果を示していますが、今後の技術発展により、薬剤師業務はさらに変化していくと予想されます。ここでは、技術的進化の方向性と薬剤師の役割変化を展望します。

1. 技術発展の方向性

(1) 認識精度の向上と学習スピードの高速化

- 新規承認薬やジェネリックが発売された当日からAIデータベースに反映される「即日学習システム」

- 刻印・形状が極めて類似する薬剤でも誤検知率を限りなくゼロに近づける認識アルゴリズム

(2) 多機能化・統合化

- 処方監査システムとの連動

相互作用・重複投薬チェックと画像認識監査を同時に実施 - 在宅医療対応

携帯型カメラやスマートフォンアプリによる訪問先での監査機能 - 音声AIとの統合

監査結果を音声で即時フィードバックし、作業中の手間を軽減

(3) 医療DXとの連携

- 電子カルテやオンライン服薬指導システムと連動し、調剤〜服薬指導までの一元管理

- 患者ごとの服薬履歴をAIが解析し、服薬アドヒアランス低下を予測・通知

2. 薬剤師業務の変化予測

(1) 監査業務から臨床業務へのシフト

AIが日常的な監査を担うことで、薬剤師は病態把握・処方提案・患者教育など、臨床的価値の高い業務により多くの時間を割けるようになる。

(2) AI運用管理者としての役割

- AI監査システムの精度検証やデータ更新の計画立案

- エラー事例の分析と改善フィードバック

→ 「AIを使える薬剤師」から「AIを育てる薬剤師」への転換が進む。

(3) チーム医療での発言力強化

AIによって得られた監査データやエラー傾向分析を活用し、多職種カンファレンスや医療安全委員会での提案が可能に。

(4) 医療経営への貢献

AI監査によるエラー防止は、医療訴訟リスクや再調剤コストを低減し、経営面にも直接的な効果をもたらす。

3. 将来像:AIと薬剤師が共存する調剤室

未来の調剤室では、

- AIが調剤過程を常時モニタリングし、

- 薬剤師が臨床判断と最終責任を担う、

という協働型ワークフローが標準化されると考えられます。

これにより、調剤過誤は大幅に減少し、薬剤師は「安全管理の守護者」から「患者アウトカムを最大化する医療専門職」へと進化します。

4. まとめ

AI画像認識による自動監査は、単なる業務効率化ツールにとどまらず、薬剤師の働き方そのものを変革するポテンシャルを秘めています。技術発展と制度整備が進めば、調剤過誤ゼロという目標も現実味を帯びてくるでしょう。

次の時代の薬剤師には、AIを正しく理解し、最大限に活用できるスキルが不可欠になります。